Eric Pauwels, Voyage iconographique: Le martyre de Saint-Sébastien, 1989, 55′.

È un santo senza volto, San Sebastiano. Non è come il Cristo, sulle cui fattezze l’arte occidentale s’è messa d’accordo 1700 anni fa. Le prime immagini del santo risalgono alla metà del VI secolo dell’era volgare e da lì in poi non si è mai avuta veramente una canonizzazione dei suoi tratti esteriori. Certo, si sono sedimentati nella cultura artistica una serie di “oggetti” che fanno di San Sebastiano una figura riconoscibile: la palma del martirio, le frecce, l’albero/palo, ma nessun tratto fisico e fisiognomico ha mai attecchito appieno.

Eric Pauwels parte per un viaggio alla ricerca di una trentina di rappresentazioni di San Sebastiano, prevalentemente di epoca rinascimentale e barocca. Honthorst, Crivelli, Giovanni di Paolo, Ribot, Moreau, Perugino, Mantegna, Memling, Regnier, Caravaggio, Giordano, Cairo, Bigot, El Greco, Reni, Bernini, Sodoma, Tiziano, Sebastiano del Piombo, Cima da Conegliano, Holbein il vecchio, Van Dyck, Antonello da Messina, Lotto, Tura, de La Tour e il loro santo più o meno nudo, più o meno femmineo, più o meno muscoloso, più o meno trafitto, più o meno realistico, più o meno pallido, più o meno kitsch – la Spagna e la sua spropositata quantità di statuine-souvenir –, più o meno tutto. Perché alla base di questa ricerca iconografica c’è un viaggio interiore che usa San Sebastiano come scusa per riflettersi nella pelle e nella pellicola.

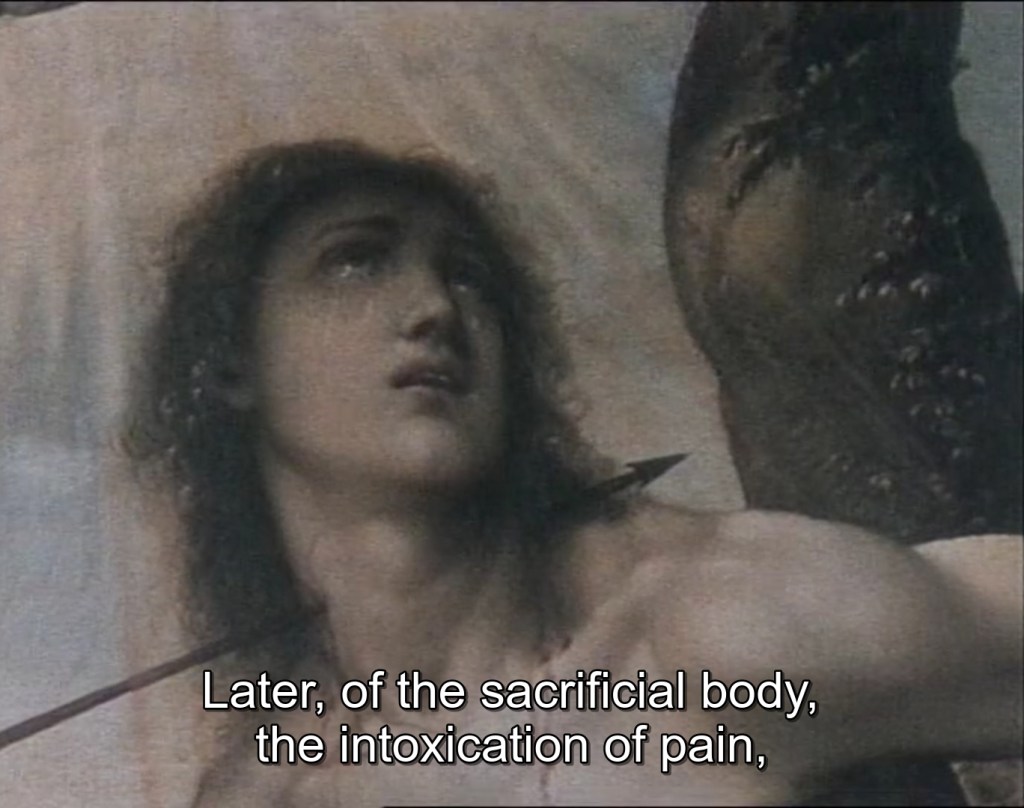

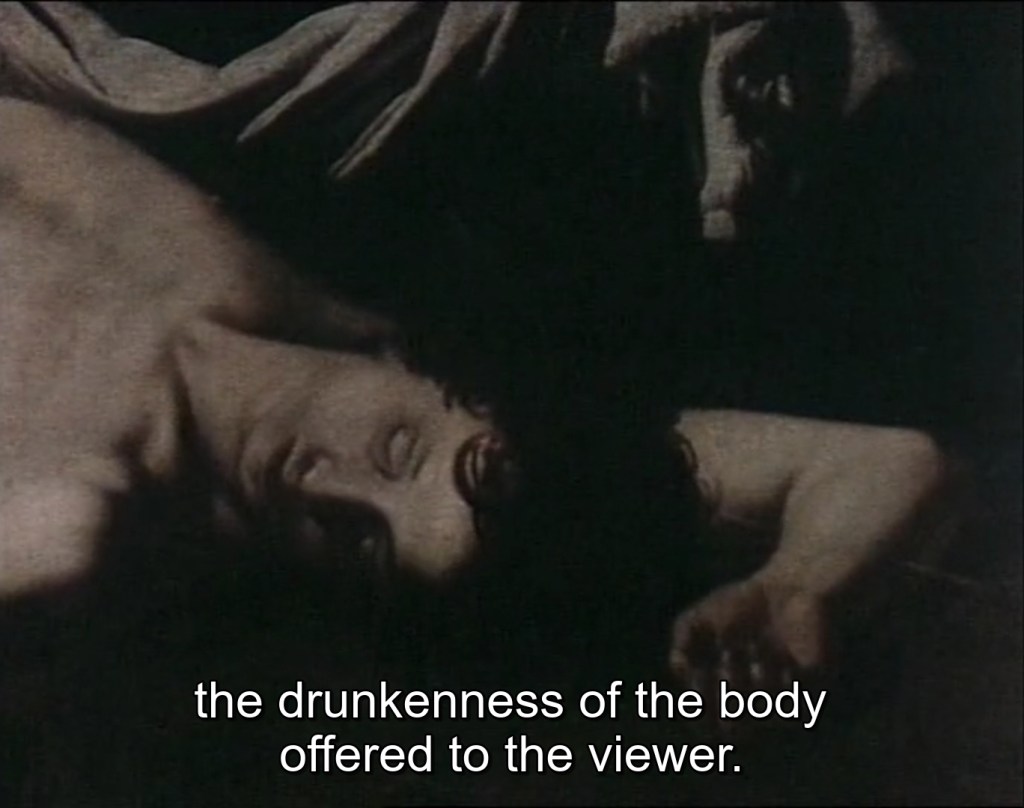

Il cinema possiede una qualità materica che è accentuata dal movimento e in particolare dal movimento dello sguardo: vagare sulla tela seguendo i percorsi prospettici o le forme sinuose di un corpo dipinto è un gesto fondamentalmente tattile. Lo aveva capito Ragghianti coi suoi critofilm (il primo risalente al 1948), e insieme a lui tutta una serie di registi che si erano cimentati con la rappresentazione pittorica nei film – con esiti che vanno dalla pura didattica a raffinate analisi estetiche. Pauwels, da parte sua, associa al gesto critico un gesto intimista. Toccare con l’occhio San Sebastiano, le storture della sua rappresentazione e la sua profanizzazione non è molto diverso dal ricapitolare un percorso di vita: dal sacro al profano, dal cielo alla terra, dall’anima alla pelle.

Filmare la pittura per Ragghianti poteva essere un sostituire la bacchetta che il professore o il conferenziere puntano sullo schermo; montare un critofilm, isolare dei frammenti, colorare o decolorare una scena erano tutti gesti di chi sa cos’è necessario mettere in luce. L’enorme potenza tecnica del cinema era, insomma, l’armatura di Iron Man del critico d’arte. Si poteva volare fino in cima al Giudizio Universale nella Sistina, zoomare dentro le bocche semiaperte dei personaggi di Giotto, vedere in filigrana a I funerali dell’anarchico Galli (Carlo Carrà, 1911) la Battaglia di San Romano (Paolo Uccello, 1438), e ancora sentire la musica di Bach dietro a un quadro della metà del 1700 e mettere a confronto decine di teste di putti da tutte le epoche in una manciata di secondi.

È evidente che Pauwels non ha alcun intento didattico, qui. Mescolare il proprio passato (memorie di fanciullezza) al proprio presente (il viaggio alla ricerca dei San Sebastiano), le immagini trovate (i quadri) con le immagini ipotizzate (quanti volti incontrati possono essere candidati per essere i nuovi San Sebastiano?) è semmai un gesto critico che tenta di mettere in relazione una piccola vita con la storia centenaria di un’icona senza volto, e così la piccola vita del cinema con la lunga vita della pittura. Sarà per questo che le immagini più potenti di questo Voyage Iconographique sono quelle in cui i «giochi tra l’immagine filmata e l’immagine dipinta» diventano un mezzo per parlare contemporaneamente del filmare, del filmato e del filmante. Come quando il regista non riesce a sottrarsi alla tentazione di scoccare (cinematograficamente, col montaggio) numerose frecce verso il volto di un giovane che tanto gli ricorda il santo di Carlo Crivelli; oppure come quando, nel tentativo di identificare il San Sebastiano più sensuale, avvicina il quadro di Guido Reni a immagini di belle donne in costume da bagno.

Dalle facce dipinte come maschere di legno di Georges de la Tour al volto estatico di Mantegna, dal femminino di Moreau al volto-autoritratto di Van Dyck, dall’incongruenza visiva di Antonello da Messina alla perfezione plastica di Bernini, tutto sembra dire soltanto una cosa al viaggiatore Pauwels: la storia di San Sebastiano è la storia di un’umanità che passa dal sacro al profano attraverso la pelle, dalla rappresentazione timorata di Dio dell’artista medievale (per il quale l’opera d’arte poco differiva dalla preghiera) al corpo offerto alla vista del dipinto rinascimentale/manierista/barocco. Questa pelle si fa sempre più vera, e sempre più il sorriso di Sebastiano pare quello di un sadomasochista più che di un santo. Chissà perché non v’è menzione, nel film, del rapporto tra Yukio Mishima e il già citato San Sebastiano di Guido Reni, “causa” della sua prima masturbazione – quello tra il corpo e l’arte è un rapporto che svilupperà poi in Sole e Acciaio, con la sua riflessione sulla decadenza fisica e sul legame tra il culto del fisico e l’estetica come disciplina filosofica.

Nella nostra epoca il profano è al massimo della sua vitalità e questo il regista lo sa(peva) bene. Non tralascia infatti di menzionare l’immagine sansebastianesca forse più iconica della storia recente: l’esecuzione di un uomo tramite la pratica del Lingchi, una forma di esecuzione pubblica che consiste nel legare la vittima a un palo di legno e ucciderla il più lentamente possibile asportando pezzi di pelle e parti del corpo con un coltello – chiaramente evitando gli organi vitali, così da prolungare il più possibile la sofferenza del condannato. È un momento breve ma molto rilevante del viaggio di Eric Pauwels: il momento in cui la storia dell’arte si confronta con il Novecento, con l’epoca in cui il documento e l’oggetto estetico si confondo, in cui da ogni immagine può essere estrapolato un simbolo o un segno estetico, non importa quanto questa sia crudele. Che amara constatazione quella del viaggiatore che si accorge che il volto fotografato di quell’uomo non è poi così diverso dal volto del San Sebastiano di Mantegna… E che pensiero duro è quello che porta a guardare la Storia recente iper-fotografata e iper-filmata e notare che forse un passaggio dal sacro al profano non è più possibile senza che un colpo di reni morale avvenga nei confronti della rappresentazione. Il profano lascia il posto al più profano e poi al più più profano e così via.

Per l’autore, il suo film è il racconto di un passaggio «dalla fede alla bellezza» dell’arte occidentale e il medesimo percorso dalla sua gioventù all’età matura. Il breve accenno all’immagine appena descritta, un’immagine che mette tutti Davanti al dolore degli altri (Susan Sontag), parla d’altro, un altro che non è forse il punto del film né il punto di questo testo – è solo un breve frammento che avvia un terzo passaggio necessario. Dopo il sacro il profano e dopo il profano il morale. Il punto in cui lo sguardo del regista si interrompe davanti alla rappresentazione (e rappresentabilità) del dolore di quel Sebastiano di cent’anni fa costringe a rivedere il rapporto tra il filmante che filma il filmato, tra questo cinema che è così bravo a rappresentare la pittura ma è quasi impossibilitato a mettere un filtro al suo occhio così odiosamente preciso.

Lascia un commento